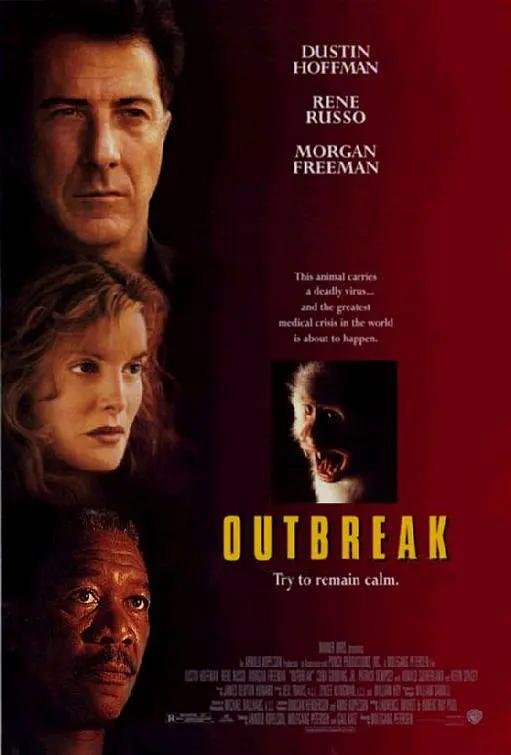

极度恐慌1995

一场无声的屠杀在1967年的扎伊尔河谷悄然上演,没有枪炮声,只有病人痛苦的呻吟和划破长空的白脸猴惊叫。为了掩盖某种不可告人的秘密,美军用一颗巨大的炸弹将整座军营夷为平地,试图让那种致命的病毒永远沉睡在焦土之下。然而,大自然从不轻易认输。几十年后,一只携带原始病毒的小白脸猴被走私到了美国,随着它在加州香柏溪镇的跳跃和逃窜,一场足以毁灭人类文明的瘟疫如同野火般蔓延开来。 达斯汀·霍夫曼饰演的军医上校山姆,是第一个嗅到死神气息的人。当他在显微镜下看着那些疯狂自我复制的细胞时,他意识到这不仅仅是一次流感爆发,而是一个正在苏醒的微观恶魔。空气中漂浮的飞沫成了最致命的子弹,电影院里的每一次咳嗽都像是死神的敲门声。随着小镇被军队重重封锁,山姆不仅要和变异速度惊人的病毒赛跑,还要面对军方高层冷酷的清理计划。 此时的香柏溪镇已经变成了一座活生生的囚笼,一边是病床上挣扎的无辜百姓,包括山姆那不幸染病的妻子;另一边是盘旋在头顶、随时准备投下云爆弹彻底抹除痕迹的轰炸机。摩根·弗里曼饰演的将军在职责与良知间痛苦挣扎,而唐纳德·萨瑟兰则化身为冷血的幕后推手。在真相被彻底焚毁之前的最后几个小时里,山姆必须驾驶直升机,在茫茫大海和丛林中找回那只唯一的原始病毒携带者。

剧情简介

一场无声的屠杀在1967年的扎伊尔河谷悄然上演,没有枪炮声,只有病人痛苦的呻吟和划破长空的白脸猴惊叫。为了掩盖某种不可告人的秘密,美军用一颗巨大的炸弹将整座军营夷为平地,试图让那种致命的病毒永远沉睡在焦土之下。然而,大自然从不轻易认输。几十年后,一只携带原始病毒的小白脸猴被走私到了美国,随着它在加州香柏溪镇的跳跃和逃窜,一场足以毁灭人类文明的瘟疫如同野火般蔓延开来。 达斯汀·霍夫曼饰演的军医上校山姆,是第一个嗅到死神气息的人。当他在显微镜下看着那些疯狂自我复制的细胞时,他意识到这不仅仅是一次流感爆发,而是一个正在苏醒的微观恶魔。空气中漂浮的飞沫成了最致命的子弹,电影院里的每一次咳嗽都像是死神的敲门声。随着小镇被军队重重封锁,山姆不仅要和变异速度惊人的病毒赛跑,还要面对军方高层冷酷的清理计划。 此时的香柏溪镇已经变成了一座活生生的囚笼,一边是病床上挣扎的无辜百姓,包括山姆那不幸染病的妻子;另一边是盘旋在头顶、随时准备投下云爆弹彻底抹除痕迹的轰炸机。摩根·弗里曼饰演的将军在职责与良知间痛苦挣扎,而唐纳德·萨瑟兰则化身为冷血的幕后推手。在真相被彻底焚毁之前的最后几个小时里,山姆必须驾驶直升机,在茫茫大海和丛林中找回那只唯一的原始病毒携带者。

播放线路

观影点评

即便是在二十多年后的今天重温这部作品,那种深入骨髓的窒息感依然挥之不去。导演沃尔夫冈·彼德森极其擅长营造那种密闭空间的压迫力,他把整个小镇变成了一个巨大的高压锅,让观众在每一个防护服破裂的瞬间都忍不住屏住呼吸。这部电影最成功的地方在于,它精准地捕捉到了人类对未知、微观事物的原始恐惧,那种看不见、摸不着却能瞬间夺走生命的威胁,比任何怪兽都要可怕。 影片的卡司阵容简直是教科书级别的梦幻联动。达斯汀·霍夫曼赋予了角色一种知识分子的孤勇,而凯文·史派西在片中贡献的那个充满悲剧色彩的角色,更是让人在紧张之余感到一阵揪心的酸楚。最令人印象深刻的是唐纳德·萨瑟兰,他那种不露声色的威严和近乎神性的冷酷,将政客为了大局不惜牺牲局部的逻辑展现得淋漓尽致。 这不仅仅是一部感官刺激的灾难大片,它更像是一则关于贪婪与自然报复的现代寓言。当人类为了私欲跨越自然的边界,或者为了掩盖错误而制造更大的灾难时,真正的病毒其实是人心中的傲慢。影片最后那场直升机之间的空中博弈,将紧张气氛推向了巅峰,它不仅是速度与技巧的较量,更是人性光辉与冷酷指令之间的终极对决。在这个故事里,最解渴的药方往往不是实验室里的血清,而是面对真相时那一点点尚未泯灭的良知。

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0