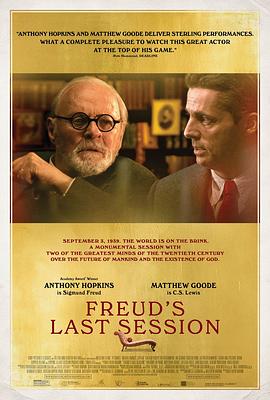

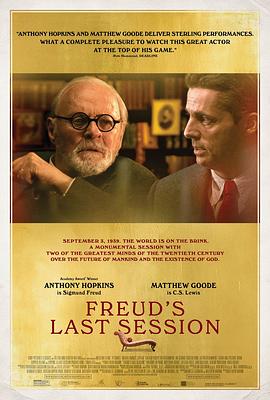

弗洛伊德的最后一会

1939年的九月,伦敦上空盘旋着刺耳的防空警报,纳粹德国入侵波兰的消息通过无线电波让整座城市陷入了窒息般的焦虑。就在这样一个世界即将崩塌的时刻,汉普斯特德的一座幽暗书房里,正在进行着一场或许比战争本身更为激烈的思想交锋。这不仅是关于信仰的辩论,更是两个绝顶聪明的灵魂在深渊边缘的最后一次试探。 这便是电影《弗洛伊德的最后一会》为你铺开的画卷。一方是精神分析学的开山鼻祖西格蒙德·弗洛伊德,此时的他已是风烛残年,被口腔癌折磨得痛不欲生,依靠吗啡维持清醒,但他那双洞悉人性的眼睛依然犀利如刀。作为坚定的无神论者,他一生都在试图解构宗教的虚妄。而坐在他对面的,是后来写出《纳尼亚传奇》的年轻学者C.S·刘易斯,一位曾经历过一战战壕炼狱,却最终皈依信仰的牛津教授。 原本这应该是一场充满火药味的讨伐。弗洛伊德邀请这位名不见经传的年轻人上门,似乎是为了搞清楚一个让他困惑的问题:为什么一个受过现代科学洗礼的知识分子,会突然拥抱那些在他看来极其荒谬的“神话”?然而,随着谈话的深入,这场交锋早已超越了学术探讨的范畴。 在雪茄缭绕的烟雾和不断逼近的空袭警报声中,两人的对话像剥洋葱一样,一层层揭开了彼此内心最隐秘的伤疤。从上帝是否存在,聊到人类对痛苦的耐受,再到性与爱的本质。弗洛伊德对自己女儿安娜近乎病态的依恋,刘易斯在一战战场上留下的精神创伤,都在这场密室对谈中被无情地翻搅出来。 当死神不仅徘徊在国境线上,更直接站在弗洛伊德的病榻前时,所有的理论都变得苍白。这不仅仅是一场智力的博弈,更像是一场关于如何面对死亡的心理治疗。究竟是相信上帝能带来慰藉,还是直面虚无才是勇者?在这场注定没有标准答案的谈话中,谁才是那个真正需要被救赎的人?

剧情简介

1939年的九月,伦敦上空盘旋着刺耳的防空警报,纳粹德国入侵波兰的消息通过无线电波让整座城市陷入了窒息般的焦虑。就在这样一个世界即将崩塌的时刻,汉普斯特德的一座幽暗书房里,正在进行着一场或许比战争本身更为激烈的思想交锋。这不仅是关于信仰的辩论,更是两个绝顶聪明的灵魂在深渊边缘的最后一次试探。 这便是电影《弗洛伊德的最后一会》为你铺开的画卷。一方是精神分析学的开山鼻祖西格蒙德·弗洛伊德,此时的他已是风烛残年,被口腔癌折磨得痛不欲生,依靠吗啡维持清醒,但他那双洞悉人性的眼睛依然犀利如刀。作为坚定的无神论者,他一生都在试图解构宗教的虚妄。而坐在他对面的,是后来写出《纳尼亚传奇》的年轻学者C.S·刘易斯,一位曾经历过一战战壕炼狱,却最终皈依信仰的牛津教授。 原本这应该是一场充满火药味的讨伐。弗洛伊德邀请这位名不见经传的年轻人上门,似乎是为了搞清楚一个让他困惑的问题:为什么一个受过现代科学洗礼的知识分子,会突然拥抱那些在他看来极其荒谬的“神话”?然而,随着谈话的深入,这场交锋早已超越了学术探讨的范畴。 在雪茄缭绕的烟雾和不断逼近的空袭警报声中,两人的对话像剥洋葱一样,一层层揭开了彼此内心最隐秘的伤疤。从上帝是否存在,聊到人类对痛苦的耐受,再到性与爱的本质。弗洛伊德对自己女儿安娜近乎病态的依恋,刘易斯在一战战场上留下的精神创伤,都在这场密室对谈中被无情地翻搅出来。 当死神不仅徘徊在国境线上,更直接站在弗洛伊德的病榻前时,所有的理论都变得苍白。这不仅仅是一场智力的博弈,更像是一场关于如何面对死亡的心理治疗。究竟是相信上帝能带来慰藉,还是直面虚无才是勇者?在这场注定没有标准答案的谈话中,谁才是那个真正需要被救赎的人?

播放线路

观影点评

如果你钟情于那种高手过招、火花四溅的台词剧,这部电影绝对会让你大呼过瘾。它就像是一场发生在暴风眼中心的击剑比赛,虽然没有千军万马的特效场面,但每一句对白都锋利得能划破空气。 安东尼·霍普金斯的演技已经到了炉火纯青、化境入微的地步。他饰演的弗洛伊德,既有作为学术泰斗的傲慢与威严,又毫无保留地展示了一个垂死老人的脆弱与恐惧。你会看到他因癌症剧痛而抽搐的面部肌肉,以及在那双浑浊老眼中闪烁的不甘与求知欲。与之对戏的马修·古迪也没有被老戏骨的气场吞没,他将C.S·刘易斯那种温文尔雅下的坚定,以及面对偶像时的紧张与执着,演绎得恰到好处。 导演非常聪明地打破了单一场景的沉闷感。虽然核心是两人的谈话,但电影通过穿插闪回,将刘易斯在一战战壕中的梦魇、弗洛伊德在维也纳的往事,以及此时此刻伦敦街头的慌乱巧妙编织在一起。这种虚实结合的手法,让原本形而上的哲学辩论有了血肉模糊的现实痛感。 这并不是一部试图说服你信教或者不信教的电影。相反,它展现了人类在面对巨大灾难和终极死亡时的两种截然不同的姿态。你可以看到理性的尽头是何等的荒凉,也能看到信仰的背后藏着怎样的创伤。 最打动人的,或许不是那些高深的理论,而是两个截然不同的灵魂在末日来临前产生的某种奇妙共振。在那个下午,他们既是对手,也是彼此唯一的听众。这部电影就像一杯烈酒,入口辛辣,关于生死、爱欲和信仰的回味却极其悠长。

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0